なぜ、良い中古住宅ほど市場に出回らないのか?~経済学が解き明かす不動産市場のナゾ~

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

先日「既存住宅(中古住宅)の未来」を考える、日本不動産学会のシンポジウムに参加してきました。

そこでは、多くの方が抱えるであろう、こんな疑問を解き明かすヒントが数多く議論されていました。

- 「大切に住んできた我が家。リフォームもしたのに、なぜ査定価格に反映されにくいのだろう?」

- 「中古住宅の購入を考えているけれど、品質が不安…」

今回は、その専門的な議論の中から、皆様の不動産売却・購入に直接関わる重要なポイントを、プロの視点から分かりやすくお伝えします。

1.中古住宅市場に潜む「レモンの原理」

シンポジウムでは、中古住宅市場が抱える根本的な課題として「情報の非対称性」が挙げられました 。

これは「売り手は家のことをよく知っているが、買い手はその情報を十分に持っていない」という情報のアンバランス状態を指します 。経済学において、「レモンの原理」として古くから知られている経済理論です。

レモンの原理とは、「品質の悪い商品(レモン)が、品質の良い商品(ピーチ)を市場から駆逐してしまう」という経済理論です。

買い手は、欠陥のある「レモン」を買ってしまうことを恐れるあまり、本当に良い「ピーチ」に対しても高い価格を払うことを躊躇します。結果として、売り手は「どうせ正当に評価されないなら」と、質の良い「ピーチ」を市場に出さなくなり、市場には「レモン」ばかりが溢れてしまうのです。

まさにこの「レモンの原理」が、中古住宅市場で起きている問題の核心と言えます。

2.なぜ、理想の取引は生まれないのか?

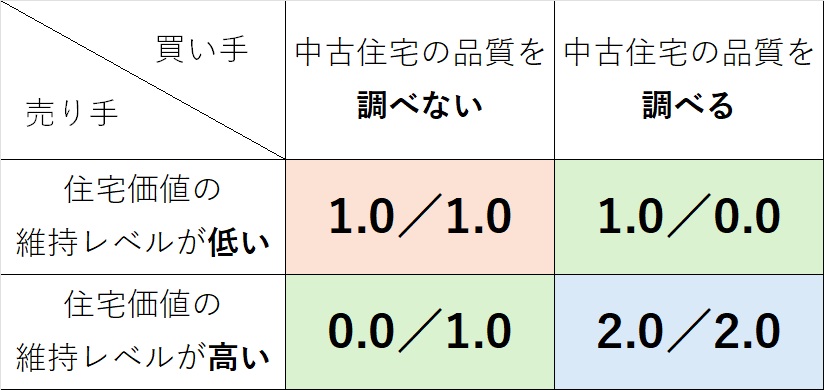

この「レモンの原理」が働く市場の構造を、シンポジウムで紹介された下の表で見てみましょう。

これは、売り手と買い手の行動の組み合わせによって、お互いの満足度がどう変わるかを示したものです。

表の解説

- 右下のマス (2.0 / 2.0): 売り手はしっかり家を維持管理し(ピーチを供給)、買い手もそれをきちんと調べて価値を認めるケースです。これが双方にとって最も満足度の高い、理想的な取引です。

ではなぜ、市場は理想的な「右下のマス」に簡単には向かわないのでしょうか?それは、お互いが相手を信頼できず、損をすることを恐れるからです。

- 売り手の不安(左下のマス 0.0 / 1.0): 「せっかくお金をかけて家を良くしても(ピーチ)、買い手が調べてくれなければ価値を認めてもらえず、投資した分だけ大損してしまう。」

- 買い手の不安(右上のマス 1.0 / 0.0): 「お金をかけて調べたのに、家の維持レベルが低かったら(レモン)、調査費用が無駄になるだけだ。」

このように、お互いが損をすることを恐れるあまり、結局「何もしない」という左上の選択(質の低い物件が、よく調べられないまま取引される)に落ち着きがちになってしまうのです。

これが、質の良い中古住宅が市場で正しく評価されず、流通しにくくなるメカニズムです。

3.「レモン市場」を脱却する鍵「シグナリング」

この悩ましい状況を打破し、理想的な「右下のマス」の取引を実現するための鍵が「シグナリング」です。

これは、専門家による客観的な評価や情報を「信頼の証」として買い手に提示することを指します。

具体的には、以下のような制度がこれにあたります。

- 建物状況調査(インスペクション): 専門家が建物の状態を客観的に調査・報告します。

- 住宅性能表示制度: 耐震性や省エネ性などを客観的な等級で示します。

シンポジウムでは、客観的な情報に加え、宅建業者が品質を保証するリフォームが、物件の信頼性を高める有効なシグナルとなることが強調されました。私たちが専門知識を持って介在することで、物件の信頼性は格段に向上し、それが価格にも反映されます。

逆に言えば、一般の売主が行う表面的なリフォームでは、宅建業者によるリフォーム物件ほどの信頼性は担保されず、結果として価格に反映されにくい実態があります。

大切なご自宅の価値を正確に伝え、買い手の不安を解消するためには、こうした「信頼できる情報」を積極的に活用することが何よりも重要です。

4.住宅ローンと「金利」の話。今、知っておくべきこと。

話は金融の側面にも及びました。日本の金融機関は、どうしても融資期間を長く設定できる新築住宅を重視しがちで、中古住宅の性能を向上させるリフォームへの融資がまだ活発とは言えない現状が報告されました。

また、消費者動向として、住宅ローン利用者の多くが「変動金利」を選んでいますが、将来の金利上昇リスクを正しく理解している方は決して多くない、というデータも示されました。

低金利時代が長く続きましたが、経済状況は刻々と変化します。不動産のプロとして、売却や購入のタイミングだけでなく、こうした金融に関する知識の重要性も、お客様にお伝えしていく責務があると痛感しています。

5.未来への視点:より良い住環境と社会を目指して

最後に、なぜ今これほど「中古住宅の性能向上」が叫ばれているのか。その背景には、2050年の「脱炭素社会の実現」という大きな目標があります。

実は、建物を新築する際には多くのCO2が排出されます。一方で、既存の住宅を断熱改修するなどして性能を向上させる大規模リフォームは、建て替えに比べてCO2排出量を約半分にまで削減できるという研究結果が報告されました。

質の高い中古住宅をきちんと評価し、次の世代へ住み継いでいくことは、個人の利益だけでなく、地球環境にも貢献する賢い選択なのです。

そして、こうした取り組みは、国が示す国土交通省の住生活基本計画とも軌を一にしています。安全で質の高い住宅ストックを形成し、豊かな住環境を構築していく。この共通理念を持つことで、私たち事業者と消費者が一体となって、より良い未来を築いていけると信じています。

まとめ:私たち不動産のプロフェッショナルが果たすべき役割

今回のシンポジウムを通じて、私たち専門家の使命は、物件の価値を客観的な情報(シグナル)をもって証明し、売り手様と買い手様の間の情報のアンバランスを解消することにあると、改めて認識いたしました。

そして、不動産流通に関わる私たちの役割は、単に物件を仲介するという側面だけではなく、質の高い住宅ストックを次世代へ繋ぎ、より良い社会や環境を作っていく一端を担っているのだと確信しました。

宅建マイスターとして、専門知識を最大限に活用し、皆様の大切な資産が市場で正当に評価されるよう、全力でサポートすることをお約束します。

不動産の売却・購入に関するご不安やお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。