2025年記事一覧

【2025年中古戸建市場分析】成約増も「伸び」に陰り。地価上昇の波に乗れない中古戸建市場の実態

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

2025年も残すところあとわずかとなりました。本年も多くの不動産取引に関わらせていただき、心より感謝申し上げます。

さて、毎年恒例となりました「福山市・中古戸建市場の年間分析レポート」をお届けします。今年の福山市中古戸建市場を一言で表すと、「地価上昇の恩恵を受けきれず、物価高による家計防衛意識が価格を押し下げた一年」でした。

実際の成約データに基づいた「2025年の総括」と「2026年の戦略」を解説します。

1. 2025年のエグゼクティブサマリー

データ上のトピックスは以下の通りです。

-

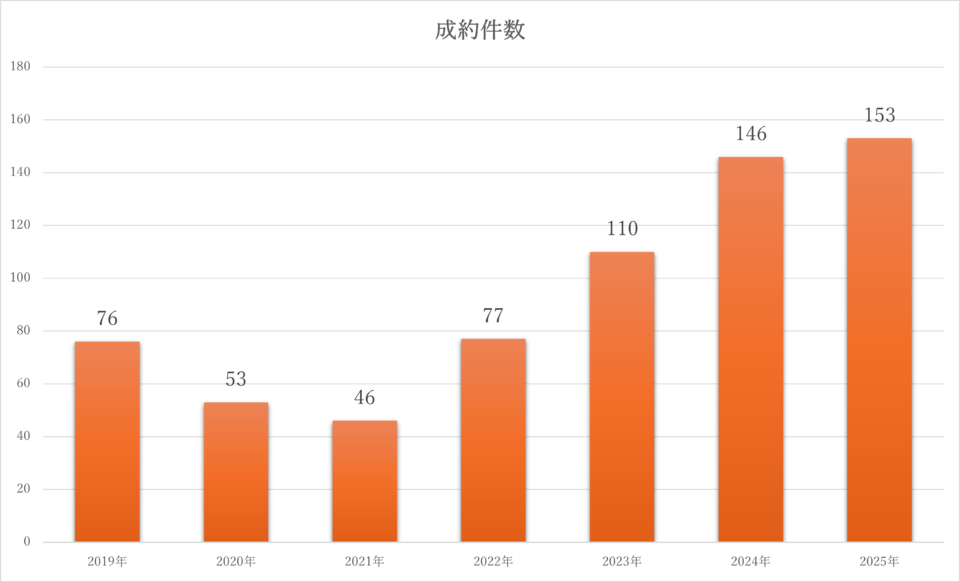

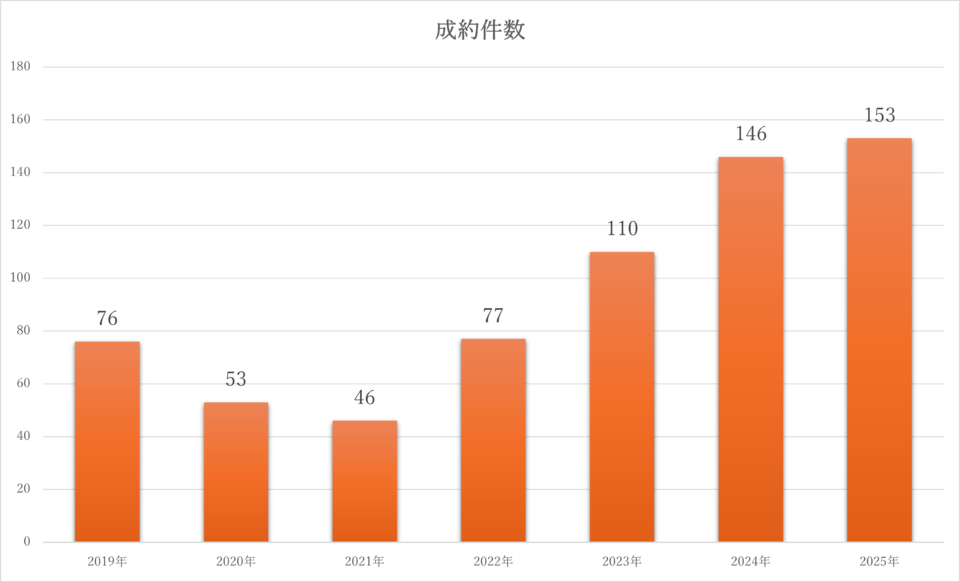

成約件数は増加するも、伸び率は鈍化: 年間で153件(※)の成約があり、過去7年で最多水準となりましたが、昨年の急増に比べると伸び率は4.8%にとどまり、頭打ちの傾向が見え始めています。

-

「地価上昇」と「成約価格」の乖離: 近年、地価や建築費の上昇が続いていますが、中古戸建の平均成約価格は1,490万円となり、2022年をピークに3年連続の下落となりました。

-

「生活防衛」による予算縮小: 食料品やエネルギー価格の高騰が家計を直撃し、住宅購入に回せる「可処分所得」が減少しています。その結果、市場が地価上昇への期待に応えられるほど成長していない(価格転嫁できていない)実態が浮き彫りになりました。

※本記事のデータは、2025年12月27日時点における西日本不動産流通機構(レインズ)に成約登録された物件を基に作成しています。市場にはこれ以外にも、宅建業者間で相対取引された物件や、登録義務のない取引など多数の成約事例が存在するため、実際の市場規模は本データの数値よりも大きくなります。

| エリア | 件数 | 平均成約価格 | 平均成約日数 | 平均値下げ率 |

| 全体 | 153 | 1,490万円 | 230日 | 12.5% |

| 北部 | 54 | 1,326万円 | 298日 | 19.1% |

| 西部 | 35 | 1,270万円 | 261日 | 12.8% |

| 東部 | 33 | 1,542万円 | 215日 | 9.1% |

| 中心部 | 13 | 1,883万円 | 114日 | 10.3% |

| 南部 | 11 | 1,935万円 | 98日 | 4.1% |

2. 2024年との比較分析 ~「長期化」と「選別」の年~

2024年と比較すると、成約数は増えているものの、売主様にとっては「我慢」を強いられる場面が増えていることが分かります。

| 項目 | 2024年実績 | 2025年実績 | 変化のポイント |

| 成約件数 | 146件 | 153件 | +4.8%(微増) |

| 平均成約価格 | 1,526万円 | 1,490万円 | -2.3%(下落) |

| 平均成約日数 | 207日 | 230日 | +23日(長期化) |

| 平均値下げ率 | 10.9% | 12.5% | +1.6pt(拡大) |

▼ 成約件数の伸び悩み

2023年から2024年にかけては36件の大幅増(約32%UP)でしたが、2025年の増加幅はわずか7件にとどまりました。需要が一巡し、買い手の動きが慎重になっている様子がうかがえます。

▼ エリア格差の拡大

-

南部エリア: 平均98日で成約。昨年(212日)から大幅短縮しており、依然として強い人気を誇ります。

-

北部エリア: 平均298日(約10ヶ月)と長期化が顕著で、平均値下げ率は19.1%に達しています。

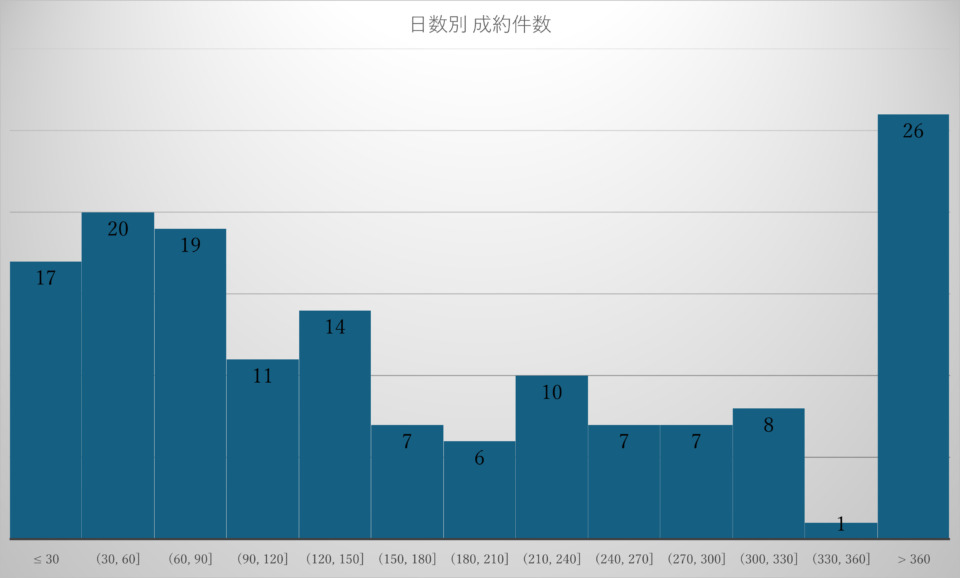

▼ 長期滞留在庫の高止まり

売り出しから成約まで「360日超(1年以上)」かかった物件は、2024年の25件から2025年は26件と、高い水準で推移しています。これは一時的な現象ではなく、「価格設定を誤ると1年以上売れ残る」というリスクが、市場に慢性的に存在していることを示しています。

3. 2019年からの長期トレンド ~なぜ地価上昇でも価格は下がるのか?~

7年間の長期データ(2019年~2025年)を俯瞰すると、市場の構造的な変化が見えてきます。特に注目すべきは、「物価上昇」が引き起こす「住宅予算の圧縮」です。

① 物価高による「可処分所得の減少」

平均成約価格は2022年の1,766万円をピークに、2025年は1,490万円まで下落トレンドが続いています。

一般的に地価が上がれば不動産価格も上がると考えがちですが、現在は「生活費の高騰」がそのセオリーを打ち消しています。

食費、光熱費、ガソリン代などの高騰により、家計の手取りから自由に使えるお金(可処分所得)が減っています。買い手は将来の生活を守るため、「住宅ローンの借入額を抑える(=物件価格を下げる)」という防衛的な行動をとらざるを得なくなっています。

② 「リフォーム費用」の高騰によるダブルパンチ

さらに、建築資材の高騰により、購入後のリフォーム費用も跳ね上がっています。

買い手は「物件価格+リフォーム費用」の総額で予算を組みます。リフォーム代が高くなった分、そのしわ寄せとして「物件本体の価格」を安く抑えなければ予算が成立しないという構造的な事情があります。

③ 成約数の回復基調と、その先の課題

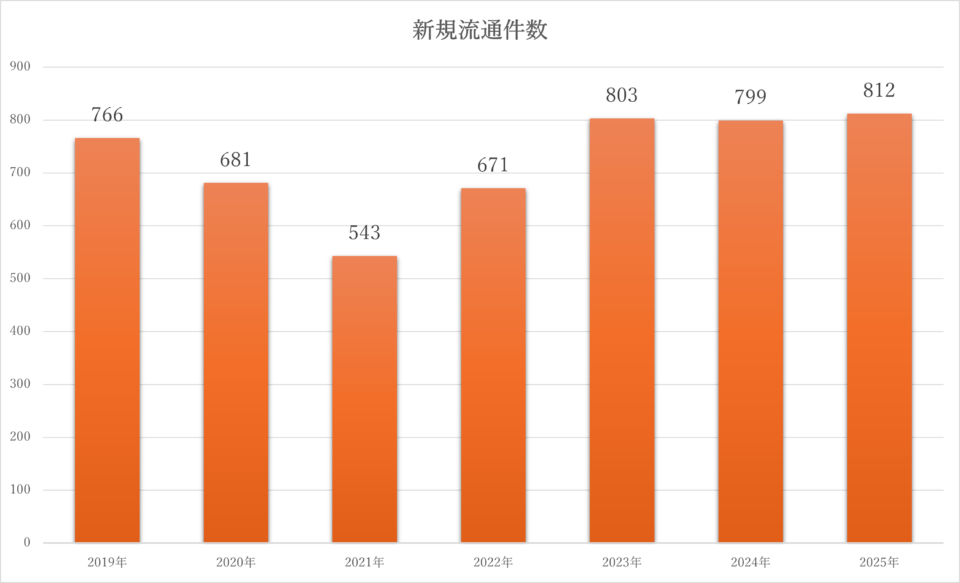

成約件数は2021年の底(46件)からV字回復を見せましたが、前述の通りその勢いには陰りが見えます。

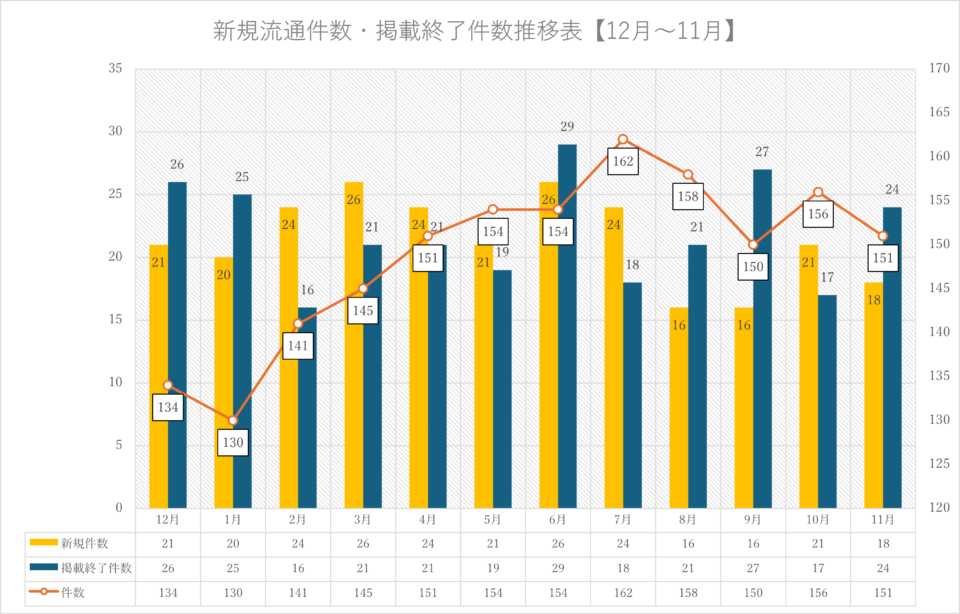

市場には常に800件前後の新規登録(在庫)があり、供給過多の状況は解消されていません。

4. 2026年の売却戦略 ~宅建マイスターの提言~

データ分析から導き出される、2026年の市場を乗り切るための戦略をお伝えします。

戦略①:買い手の「生活防衛意識」を理解する

「安く買い叩こうとしている」のではなく、「今の物価高では、その価格だと生活が成り立たない」というのが買い手の本音です。

地価上昇=高く売れるという思い込みを捨て、買い手の「購入後の生活(リフォーム費や維持費)」まで想像した、現実的な価格設定が選ばれる鍵となります。

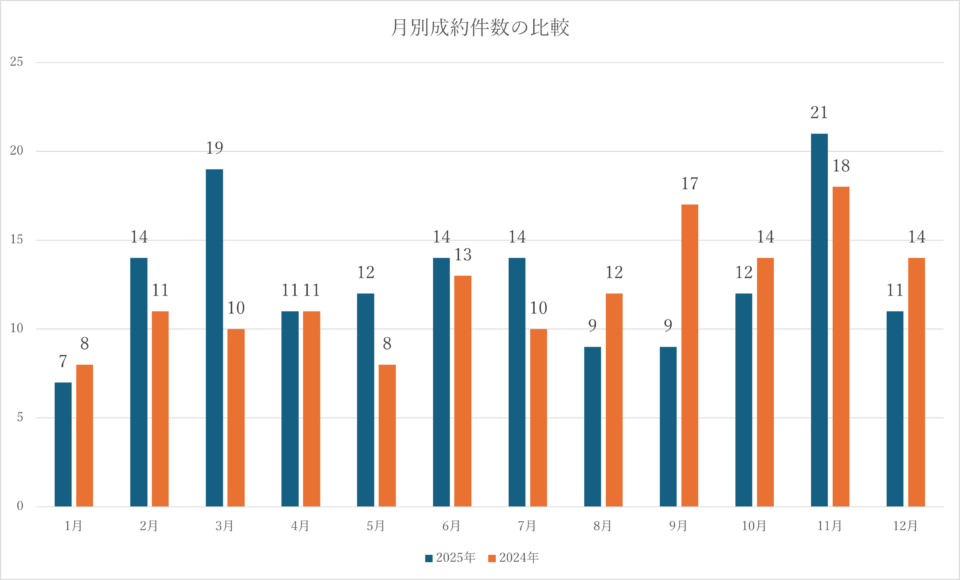

戦略②:需要期を見逃さない(春と11月)

2024年、2025年ともに11月に成約件数のピークが来ました。

春の需要期はもちろんですが、近年定着しつつある「晩秋の需要期」に向けて準備を整えることが、早期成約の鍵となります。

戦略③:長期化リスクへの早期対処

データでは、成約まで1年以上かかるケースが高い水準で続いています。

「とりあえず高めで出して様子を見る」という手法は、時間が経つほど家の資産価値(築年数)を目減りさせ、買い手の選択肢から外れていくだけです。特に北部や西部エリアの方は、最初から競争力のある価格設定を行うことが、結果として最も有利な売却につながります。

5. まとめ

2025年は、地価上昇というプラス材料がありながらも、物価高による家計への圧迫が勝り、中古戸建価格が伸び悩む「もどかしい一年」でした。

しかし、年間153件(レインズ登録分のみ)という成約数は、市場に確実な需要があることの証明でもあります。

重要なのは、市場全体の「雰囲気」に流されず、ご自身の物件が置かれている「現実(買い手のシビアな財布の紐)」を直視することです。

「リフォーム代が高騰している今、現状有姿でいくらなら売れるのか?」

「生活防衛意識が高まる中、選ばれる物件にするには?」

そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ杉野伸不動産事務所にご相談ください。最新のデータに基づき、売主様のご希望に沿った完全オーダーメイドの販売戦略をご提案いたします。

不動産流通実務検定にて最高ランク「三つ星」の評価をいただきました

この度、不動産実務の知識を客観的に測定する「第13回 不動産流通実務検定(スコア)」を受検し、おかげさまで最高ランクである「三つ星(★★★)」の評価をいただくことができました。

今回の検定では全国12位(スコア490点/600点満点)という結果となり、日頃の取り組みがひとつの形になったことを大変励みに感じております

不動産流通実務検定(スコア)とは?

この検定試験は、公益財団法人不動産流通推進センターが主催する、いわばプロのための「実務能力測定試験」です。

一般的な合格・不合格を測るための資格試験とは異なり、以下の8つの広範な分野における「不動産流通の実務力」が問われ、点数によって測定されます。

-

重要事項説明

-

取引の安全確保

-

価格査定・ファイナンス

-

賃貸実務・借地借家

-

建築

-

不動産に関する税金

-

相続

-

周辺分野

不動産取引の現場で直面する高度なリスク管理・法務・税務知識が網羅されており、非常にタフな検定試験です。

→公式WEBページ:不動産流通実務検定(スコア)

毎年受検する意味

私は2024年からこの検定試験に挑戦しています。継続して受検している理由は、主に2つあります。

-

自身のスキルの「ベンチマーク」として

不動産の実務は、法改正や社会情勢の変化により常にアップデートが求められます。自分の知識が独りよがりになっていないか、プロとして最新の基準に応えられているかを毎年確認するための大切な機会としています。

-

お客様に「安心と安全」をお届けするために

不動産取引は、お客様の人生における大きな節目です。私たちが学び続けることは、単なる自己満足ではなく、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、お客様の大切な資産を守るための「責任」であると考えています。

安心・安全な取引を目指していく決意

今回、最高ランクという過分な評価をいただきましたが、さらに実務能力を磨いていくための通過点と思っております。

この結果を糧に、これからも現場での経験と絶え間ない自己研鑽を積み重ねてまいります。

すべては、お客様に「この人に頼んで良かった」と心から安心していただける、安全な取引を実現するためです。

不動産に関するご相談がございましたら、どうぞ安心してお任せください。これからも誠実に向き合ってまいります。

【マンションウォッチ】在庫日数は288日へ。「築浅神話」の変化と、2026年に向けた準備

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

12月に入り、街は師走の喧騒に包まれています。2025年も残すところあとわずかとなりました。

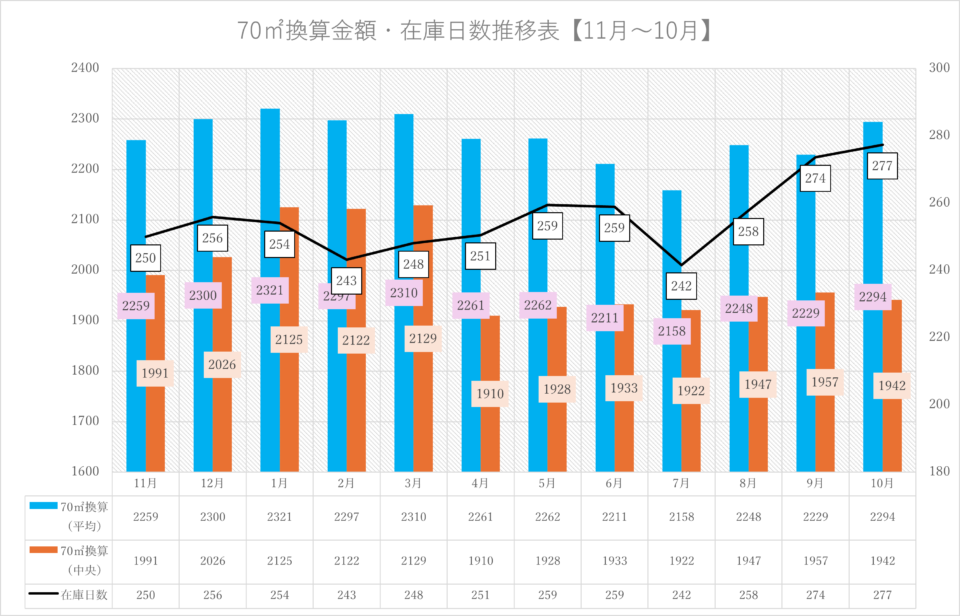

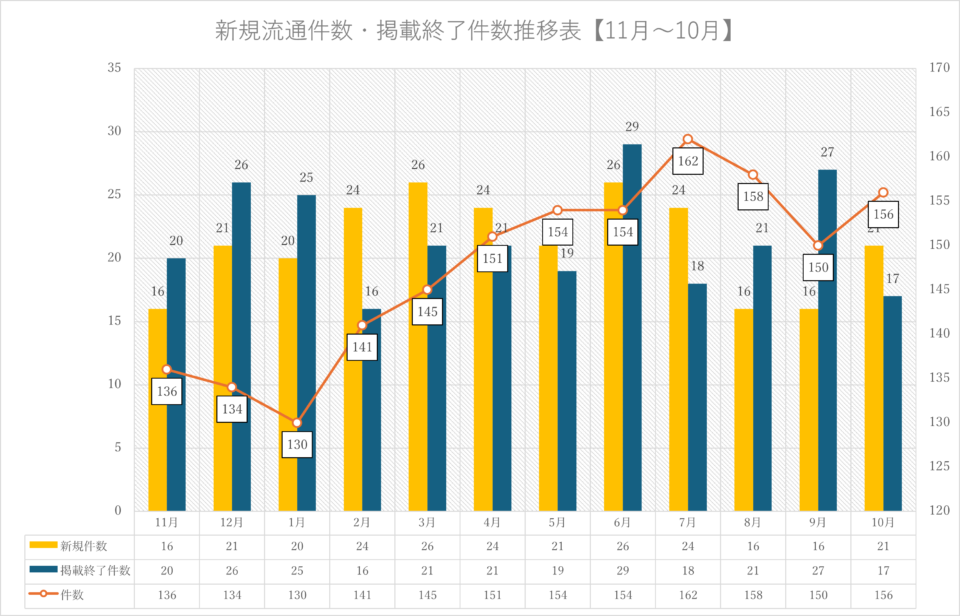

さて、今月も2025年11月度(12月1日集計)の福山市中古マンション市場の動向を、「マンションウォッチ」としてご報告いたします。

先月のブログでは、成約までのスピードに大きな差が生まれている現状について解説しました。

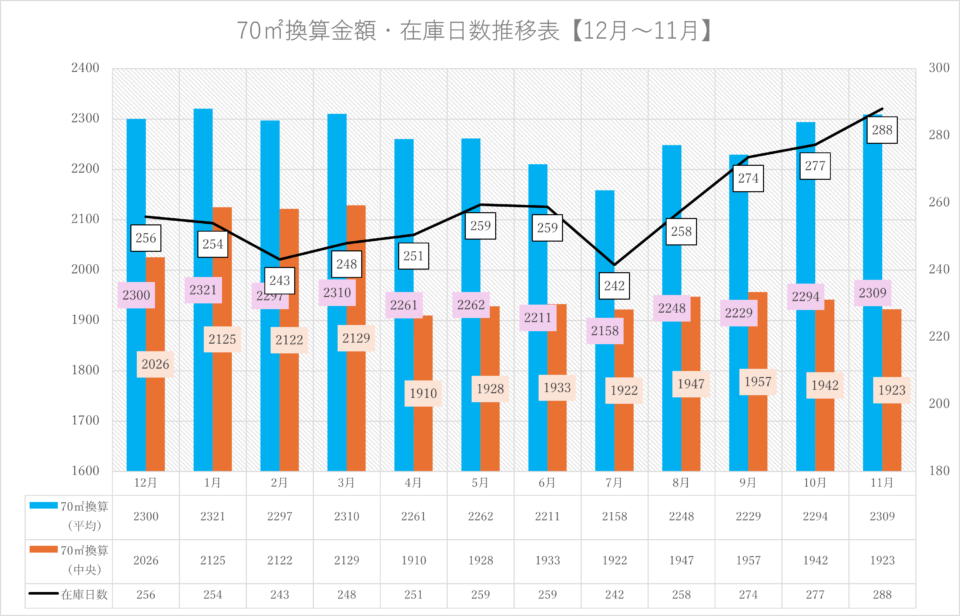

そして今月、平均在庫日数が288日と過去最長を更新する中で、これまで市場を支えていた「築浅物件」と「築古物件」の動向に、看過できない変化が表れ始めました。

今回は、8月から11月までのデータの推移を紐解きながら、2026年を見据えた売却戦略について、現状のデータに基づいた見解をお話しします。

1.【全体サマリー】2025年11月の主要データ

まずは、今月の主要な数値をご確認ください。

-

平均在庫日数: 288日(前月比 +11日 📈) ※過去最長を更新

-

70㎡換算平均価格: 2,309万円(前月比 +0.65% 📈)

-

70㎡換算中央価格: 1,923万円(前月比 -0.98% 📉)

-

平均と中央の価格差: 386万円(過去最大に拡大)

-

価格改定率: 13.2%(前月 8.3%から 急増)

- 流通物件数: 151件(前月比 -5件 📉)

- 新規掲載件数: 18件

- 掲載終了件数: 24件

2.「10月の様子見」が招いた、在庫日数の長期化

先月のレポートで、私は「平均価格の上昇というニュースに期待しすぎて、価格調整をためらってしまうことへの懸念」をお伝えしました。

11月のデータを見ると、残念ながらその懸念が現実のものとなりつつあるようです。

10月に価格調整が停滞した結果、11月には在庫日数がさらに延び、売却活動を長期化させてしまいました。

その反動として、10月に8.3%まで低下していた価格改定率(値下げ率)は、11月には13.2%へと急激に上昇しています。

市場は今、「高値への期待」から「現実的な成約価格への調整」へと、流れが変わり始めていると言えます。

3. データで見る市場の変化:築浅物件の価格調整

今回のデータで特に注目すべきは、これまで市場を力強く牽引していた築5年未満(築浅)の物件に起きた変化です。

時系列で値下げ率(価格改定率)の推移を見ると、その変化の兆候が見て取れます。

| 価格改定率の推移(築5年未満) | ||

| 8月 | 10.7% | 正常 |

| 9月 | 12.5% | 微増 |

| 10月 | 20.0% | 上昇傾向 |

| 11月 | 25.0% | 全年代でトップ |

これまで「築浅なら高値でも安定して成約する」という傾向がありましたが、11月のデータでは築浅物件の「4件に1件」が価格改定を行っています。

4. もう一つの懸念:静観を続ける「最大勢力」

築浅層が調整に入り、築35~40年層でも活発な価格改定(21.1%)が見られます。

その一方で、私が今、注視しているのは、市場で最も物件数が多い「築30~35年」の層です。

他の年代が20%を超える割合で価格調整を行っている中、この最大勢力だけが「値下げ率9.7%」と比較的静かな動きを見せています。

在庫日数は292日と長期化しているにもかかわらず、まだ多くの売主様が様子を見ている状況です。

今後、この層が本格的に動き出した場合、市場全体の需給バランスや価格相場に大きな影響を与える可能性があります。これは、今後の市場を占う上で非常に重要なポイントです。

5. まとめ|2026年を見据えた売却戦略

11月は、市場の潮目が変わり、具体的な調整局面に入った月でした。

【売主様へ:2026年に向けた提言】

これから2026年にかけて、売却環境はより慎重な判断が求められるものになると予測されます。

特に、「まだ周りも下げていないから(築30~35年層など)」といって静観を続けることは、機会損失につながるリスクがあります。

周りが動き出した時には、競合が増え、より厳しい競争に巻き込まれる可能性があるからです。

今、ご検討いただきたい戦略は以下の2点です。

-

「平均価格」だけでなく「中央価格(1,923万円)」も参考にする 平均価格は一部の物件の影響を受けやすいため、より市場の実態に近い中央価格を意識することが、現実的な成約への近道です。

-

市場の変化を先取りする 競合が動くのを待つのではなく、一足先に「選ばれる価格・条件」を提示し、平均在庫日数(288日)よりも早い段階で成約を目指すことが重要です。

早めの決断と行動が、結果として納得のいく売却につながる局面です。

あなたの物件が、2026年をどのような形で迎えるべきか。

そのための最適なプランについて、正確な診断をご希望の方は、ぜひ宅建マイスターの杉野にご相談ください。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

売却のご用命、査定のご相談、各種お問い合わせはこちらからどうぞ。

【研修報告】最新の建築基準法改正と福山市の災害・空き家対策について学んでまいりました(第2回福山支部研修会)

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。いつも当社のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

本日、12月2日(火)は、まなびの館ローズコムにて開催された(公社)広島県宅地建物取引業協会 福山支部主催の「第2回福山支部研修会」に参加してまいりました。

不動産業界を取り巻く法律や環境は日々変化しており、私たち宅建業者も常に最新の知識をアップデートし続ける必要があります。

今回は、まさに「今」知っておくべき重要なテーマについて、行政の担当者様や専門家の方から直接講義を受けました。

本日の研修で学んだポイントと、それがお客様の不動産取引にどう関わってくるのか、少しシェアさせていただきます。

研修会の主な内容

今回の研修では、以下の4つのテーマについて学びました。

-

建築基準法令等に関する最近の動向について(講師:福山市 建築指導課)

-

福山市の空き家対策について(講師:福山市 建築指導課)

-

福山市のハザードマップについて(講師:福山市 危機管理防災課)

-

土地検査(グリーンテスト)について(講師:土地検査協会)

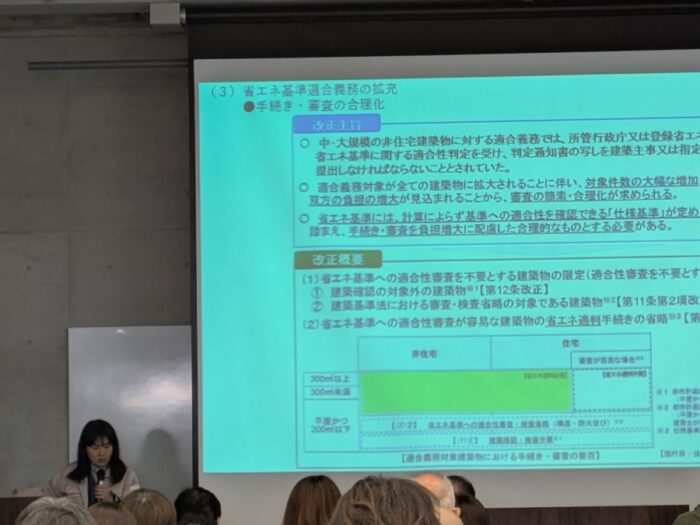

1. 2025年の建築基準法改正(4号特例の縮小)について

特に大きなトピックだったのが、建築基準法の改正についてです。

これまで木造2階建て住宅などで審査が一部省略されていた「4号特例」の範囲が、2025年(令和7年)4月から縮小されました(新2号・新3号への区分変更)。

これにより、木造住宅の建築確認手続きやリフォーム時の確認申請などがより厳格化されます。

これからお住まいを建築・購入される方、あるいは大規模なリフォームを検討されている方にとって、安全性が高まる一方で、手続き上の注意点が増えることになります。

当社ではこうした最新の法規制もしっかりと踏まえたアドバイスを行ってまいります。

2. 福山市の「空き家」対策と補助金

福山市内でも課題となっている「空き家」について、市独自の補助金制度について詳しい説明がありました。

-

リノベーション費用の補助:若者・子育て世帯等が空き家を購入してリノベーションして住む場合の補助

-

解体費用の補助:老朽化して危険な空き家(不良空き家等)を除却する際の補助

「実家を相続したがどうすればいいか分からない」「中古住宅を買ってリノベーションしたい」というお客様にとって、非常に有益な情報です。

要件等は細かく決まっていますので、気になる方はぜひご相談ください。

3. ハザードマップと災害リスクの調査

近年頻発する豪雨災害等を踏まえ、福山市のハザードマップ(洪水、土砂災害、津波など)の読み方や、「広島県防災Web」などのポータルサイトを活用した詳細なリスク調査手法について再確認しました。

「警戒区域外だから絶対に安全」と言い切るのではなく、想定しうるリスクを正しく理解し、お客様に正確にお伝えすることの重要性を改めて痛感しました。

安心・安全な取引のため、当社ではこうした公開情報を駆使した徹底的な調査を行っています。

4. 「見えない地中」を調べる土地検査

地盤の強さだけでなく、地中の埋設物(ガラや配管など)のリスクを調べる「グリーンテスト」についても学びました。

土地は表面を見ただけでは分からないリスクが潜んでいることがあります。

トラブルを未然に防ぐための調査方法についても、知識を深めることができました。

最後に

不動産取引は、専門的な法律や地域の防災情報が複雑に絡み合っています。

当社では、こうした研修会を通じて常に最新の情報を習得し、「お客様の利益を守る」「安心・安全な取引を提供する」ために全力を尽くしております。

福山市での不動産売買、空き家の活用、相続に関するご相談などございましたら、お気軽にご相談ください。

【後編】行方不明の隣地所有者を探し出せ!事前調査と専門家連携で難問を解決するプロの技

【後編】行方不明の隣地所有者を探し出せ!事前調査と専門家連携で難問を解決するプロの技

【前編】では、安全な不動産取引を実現するために「査定段階での隣接地所有者調査」がいかに重要かをお伝えしました。

▼前編記事はこちら

「“丸投げ”測量はもうやめませんか? 契約解除リスクを激減させる「隣接地調査」というプロの仕事」

後編では、この事前調査によって実際に困難な状況を乗り越えた実例をご紹介し、専門家との連携のポイントを具体的に解説します。

ケーススタディ1:50年前の登記名義人。空き家の隣地所有者を探し出せ!

ある土地の査定依頼を受け、いつものように隣接地を調査したところ、1つの土地の登記情報が50年以上も前から変更されていないことが判明しました。現地はすでに空き家であり、書留郵便で送った手紙は「宛所訪ね無し」で返送されてきました。

【解決へのアプローチ】

- 売主様へのヒアリング: 以上の情報を踏まえ、売主様に隣地の方について伺ったところ、「近隣の方が連絡先を知っているかもしれない」という情報を得ることができました。

- 近隣からの情報収集: 近隣の方のご協力により、無事に所有者様との連絡を取り次いでいただけることになりました。

- ご本人との直接対話: 電話でお話ししたところ、所有者様ご本人はご健在で、高齢者施設に入所されていることが判明しました。親族が他の地域に住んでいるので、そちらと連絡を取っていただきたいという事情も知ることが出来ました。

- 土地家屋調査士との情報共有: これらの情報をご本人了承のうえで、土地家屋調査士と共有。その結果、実際の境界立会いは代理人が行うことになりましたが、そこに至るまでの手続きは非常にスムーズに進み、無事に境界を確定させることができました。

このケースでは、近隣の方々の協力という幸運もありましたが、それも元をたどれば査定段階で調査に着手し、早めに問題の芽を発見できたからに他なりません。

ケーススタディ2:所有者不明、情報ゼロ。行政を動かし解決へ

別の案件では、隣接地所有者が行方不明で、近隣住民からも一切情報が得られないという、さらに困難な状況に直面しました。

【解決へのアプローチ】

- 土地家屋調査士による職務上請求: まずは専門家である土地家屋調査士に依頼し、職務上請求で住民票の写し等を取得してもらいましたが、それでも所有者の特定には至りませんでした。

- 行政への相談: 次なる一手として、福山市役所(固定資産税課)に相談を持ちかけました。

- 固定資産税納税義務者へのアプローチ: 市役所にご協力いただき、固定資産税を納付している代表者(納税管理人など)宛に事情を説明した通知を送付してもらったところ、その方から連絡を得ることに成功しました。

この行政との連携により、多大な費用と時間がかかる「筆界特定制度」や「所有者不明土地管理人制度」を利用することなく、通常の境界確定測量を実施することができました。

ケーススタディ3:地中の時限爆弾。「越境排水管」の疑義を晴らせ!

最後の案件は、所有者不明といった「人」の問題ではありませんが、越境物という「物」の問題が判明した事例です。それは、「うちの排水管が、そちら(売却対象地)の敷地を通っているはずだ」という、隣接地所有者への聞き込みからもたらされました。排水管は地中のため直接目視不可の状況であり、売主様自身も「知らない(覚えていない)」という状況でした。

【解決へのアプローチ】

- 事実確認: 隣接地の方に協力してもらい、実際に水を流して排水経路を確認。排水管が側溝に接続されている場所の特定を行いました。

- 合意形成: 「もしも越境していたら撤去・解消する」旨の覚書を、売出し前に売主様・隣地所有者との当事者間で協議、締結しました。

- 慎重な工事: 解体工事の際、埋設箇所と思われる場所を慎重に掘削して確認した結果、排水管はギリギリのところで越境していないことが判明しました。そのため大きな工事やトラブルにも発展せず、無事に買主様へと引渡しを終えることが出来ました。

もしも越境の可能性について契約後に発覚していれば、解体工事のストップや契約不適合責任を問われる大問題になっていた可能性が有ります。時間的余裕のある事前調査だからこそ、冷静に事実確認と対策が行えたと言え、ここでも隣接地調査がトラブル回避に役立った案件でした。

結論:私たちの役割は「調整役」であり「司令塔」

これら3つの事例からわかるように、私たち宅地建物取引士の役割は、単に物件を案内し契約書を作成するだけではありません。

- リスクの早期発見: 査定や売出前といった早期段階での調査を通じて、取引の障害となりうる問題を誰よりも早く発見する。

- 専門家との連携: 土地家屋調査士や司法書士といった専門家と緊密に連携し、解決策を探る。

- 関係者との協力関係: 近隣住民や行政とも協力関係を築き、円滑な取引の実現を目指す。

これらの役割を主体的に果たすことで、私たちは単なる「仲介者」から、取引全体の安全を司る「司令塔」へと進化することができます。

【重要】非弁行為のリスクと専門家の役割分担

ここで、宅建業者として絶対に越えてはならない一線があります。それは「非弁行為」です。

私たちが売主様と隣地所有者との間で権利関係の調整や交渉を行うことは、弁護士法に抵触する可能性があります。私たちの仕事は、あくまで事実調査と専門家への橋渡しです。

- 私たちの役割: 隣地所有者の状況を調査し、境界確定が難航しそうな事実や越境物といった障害の有無を把握する。

- 専門家の役割: その事実に基づき、法的な交渉や手続き(相続登記、代理人交渉など)を行う。

この「仕事のすみわけ」を徹底することが、お客様を守り、ひいては私たち自身を法的なリスクから守ることに繋がります。専門家としての高い注意義務とは、自らの職分をわきまえ、適切なタイミングで専門家にバトンを渡す判断力をも含むのです。

まとめ:プロの汗が、お客様の未来を守る

今回ご紹介した3つの事例は、それぞれアプローチこそ異なりますが、共通しているのは「問題が大きくなる前に、自ら動いて事実を掴んだ」という点です。

50年前の登記情報でも諦めずに近隣への聞き込みを行う(ケース1)。手詰まりの状況でも、行政への協力要請という新たなルートを開拓する(ケース2)。そして、目に見えない地中のリスクまで疑って検証する(ケース3)。

筆界特定制度や所有者不明土地管理人制度といった法的な解決手段も存在しますが、一般的な宅地取引においては費用と時間の面で現実的ではないケースも多々あります。だからこそ、私たち実務家が現場で汗をかき、地道な調査で「事実」を積み上げることこそが、高額な費用やトラブルを回避し、お客様の利益を守る最短ルートとなるのです。

相続不動産や所有者不明の空き家、空き地が増え続ける中で、私たち宅建業者には「どこまで事実を掘り起こせるか」という真価が問われています。リスクを先回りして摘み取るプロフェッショナルの仕事で、これからも安心・安全な不動産取引を実現していきましょう。

【FMふくやま出演報告】11月21日放送「AI×不動産 3つの落とし穴」

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

本日は、毎月恒例となっております FMふくやまの「あさまる」にゲスト出演させていただきました。お聴きいただいた皆様、ありがとうございました。

今日の放送では、進化する「AI(人工知能)」と不動産の関係についてお話ししました。 AIは公開情報を活用したデータ分析には非常に優秀なツールですが、実は不動産実務の現場から見ると「AIには判断できない領域」というものが明確に存在します。

放送でお話しした、AI任せにすると危険な「3つの落とし穴」について、ブログでも詳しく解説します。

▼実際の出演音声(2025年11月21日放送分)はこちらからお聴きいただけます。

1. 「非公開情報」に弱い(成約事例や心理的瑕疵)

AIはインターネット上にある公開情報を集めるのは得意ですが、不動産業界には「表に出ない情報」が山ほどあります。

例えば、ネットに出ている価格はあくまで「売り出し価格」であり、実際にいくらで売れたかという「成約事例」の正確な数字は、我々業者しか見られないデータベース(レインズ)や独自の情報網にしかありません。

また、その土地の過去の履歴や、事件、事故、ご近所付き合いなどの「心理的な情報」も、データ化されていないためAIは拾うことができません。

本当の資産価値やリスクは、こうした非公開情報の中に隠れていることが多いのです。

2. 人が「五感」で感じる情報がない

不動産探しで意外と重要なのが、現地で感じる「匂い・音・湿気・陽当たり」などの五感で得られる情報です。

-

風向きによって流れてくる匂い

-

特定の時間帯にだけ聞こえる騒音

-

土地に立った時に感じる湿気の多さ

-

図面上は南向きでも、実際は隣家の陰になって感じる暗さ

これらは、実際に現地に足を運び、人間の「五感」を使わないと分からない情報です。

画面上のスペック比較では「満点」の物件でも、現地に行くと「なんとなく違和感がある」ということはよくあります。AIはこの「感覚的な良し悪し」を判断できません。

3. 「現地・現物」固有の"内在リスク"に対応できない

ここが最も専門知識が必要な部分ですが、不動産には「一見するだけでは気がつかない」、内在リスクがあります。

-

地中埋設物・軟弱地盤: 土の中に昔の建物の基礎や、ガラ(ゴミ)が埋まっていないか。軟弱地盤の可能性は無いか。

-

隣接地の擁壁(ようへき): 隣の擁壁にひび割れが入っていて危険な状態ではないか。

- 越境物: 現地にある建物の屋根や、隣接地の排水管が越境していないか。

これらはGoogleマップのストリートビューや、インターネット広告に掲載されている画像ではほとんど確認できません。

現地の微妙な高低差や、生えている草の種類、細い路地の存在、マンホールの位置や擁壁の状態などを見て、プロが総合的に判断する必要があります。

ここを見落とすと、購入後に数百万円単位の追加費用がかかることもあり、AIだけの判断では非常に危険です。

最後に

AIはあくまで「入り口の情報収集」には便利ですが、不動産取引の核心部分は、やはり「現地・現物・人」のアナログな確認が不可欠です。

当社では、データには表れない現地の空気感や、周辺の様子、内在するリスクまでしっかり調査した上で、お客様にご提案をしております。

「AIで調べたけど、実際どうなの?」といったご相談も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

【マンションウォッチ】「成約」と「売却断念」の残酷な分断が始まった

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

11月に入り、日増しに秋が深まってまいりました。

さて、今月も2025年10月度(11月1日集計)の福山市中古マンション市場の動向を、「マンションウォッチ」としてご報告いたします。

先月のブログ『在庫日数は過去最長の274日へ。しかし、その裏で起きている“ある変化”とは』では、平均在庫日数が274日と過去最長を記録する一方で、成約物件(137日)と非成約物件(228日)の間に「二極化」が起きていることをご報告しました。

今月、その平均在庫日数は277日と、さらに過去最長を更新しました。

しかし、その水面下では、先月の「二極化」が、もはや「分断」と呼ぶべき、さらに残酷な現実へと進化しています。今回は、この市場の「分断」の実態を、データから徹底的に解説します。

1.【全体サマリー】2025年10月の主要データ

まずは、10月度の主要な数値です。1年前のデータ(2024年10月)と比較することで、市場が抱える「矛盾」が見えてきます。

|

指標 |

2024年10月 (前年) |

2025年10月 (当月) |

前年比 |

|

平均在庫日数 |

261日 |

277日 |

+16日 悪化 |

|

70㎡平均価格 |

2,168万円 |

2,294万円 |

+5.8% 📈 |

|

70㎡中央価格 |

1,935万円 |

1,942万円 |

+0.36% → |

|

流通物件数 |

140件 |

156件 |

+11.4% 増加 |

|

価格改定率 |

13.6% |

8.3% |

-5.3pt 減少 |

2.【核心】平均価格(+5.8%)の“幻想”と、中央価格(+0.36%)の“現実”

10月の市場を読み解く最大の鍵は、「平均価格」と「中央価格」の壊滅的な乖離です。

- 平均価格は、1年で+5.8%と大きく上昇しています。

- しかし、市場の“ど真ん中”の実態を示す中央価格は、1年で+0.36%と、全く上昇していません。

これは、「一部の築浅・高価格帯の物件だけが値上がりし、市場の大半を占めるその他の中間層・低価格帯の物件は、1年前から全く値上がりしていない」という事実を決定づけています。

しかし、この「平均価格+5.8%」というニュースが、市場に“悪循環”を生み出しています。

3. なぜ市場は停滞しているのか?:「価格改定率8.3%」の罠

市場の現実は、1年前より「売れにくく(在庫日数+16日)」「競合も多い(在庫+11.4%)」という厳しいものです。

本来であれば、売主様は価格を調整(値下げ)して買い手を探す動きが活発になるはずです。

しかし、データはその逆を示しています。価格改定率は、1年前の13.6%から8.3%へと激減しました。

これは、「平均価格が上がっている」というニュースに影響された売主様が、「自分の物件も高く売れるはずだ」と期待し、価格調整をためらっている可能性を強く示唆します。

4.【最重要】その結果、起きたこと ―「108日」vs「291日」という残酷な分断

この売主様の「ためらい」が招いた結末は、あまりにも残酷なものでした。

10月に市場から退出した物件のデータを分析すると、その全てが分かります。

- 【成約した物件】の平均販売日数:108日(約3.5ヶ月)

- 【成約以外で掲載終了した物件】の平均日数:291日(約9.5ヶ月)

先月(成約137日 vs 成約以外228日)と比較しても、その格差は大きく広がりました。

- 「選ばれる物件」は、137日 → 108日へと、さらに約1ヶ月も早く売れるようになりました。買い手は、適正価格の優良物件には即決しています。

- 「選ばれない物件」は、228日 → 291日へと、さらに2ヶ月以上も長く市場に放置された末、売却を断念(掲載終了)しています。

「平均価格の上昇」という“幻想”に期待して価格調整を怠った物件が、売れ残り、市場の“現実”(中央価格の横ばい)を受け入れて適正価格を提示した物件だけが、早期成約を掴んでいるのです。

5 まとめ|売主様が取るべき戦略

10月の市場は、この1年間で最も重要な「教訓」を示した月でした。 それは、「平均価格+5.8%」という表面的なニュースが、いかに危険な“幻想”であるかという事実です。

この“幻想”が、「自分の物件も高く売れるはずだ」という期待感を生み、市場の現実(中央価格は横ばい)から目をそらさせました。 その結果が、「価格改定率の低下(8.3%)」という、売主様の“価格調整のためらい”です。

市場が停滞する中、この「ためらい」こそが、 【108日での早期成約】と【291日での売却断念】 という残酷なまでの結果の差を生み出す、最大の分岐点となっています。

【売主様へ】

今、問われているのは「平均価格という幻想」を追うか、「中央価格と成約日数という現実」に向き合うか、という冷静な判断力です。「277日」という全体の平均値は、この“幻想”と“現実”が混在した結果に過ぎません。

ご自身の資産価値を最大化する「現実的な」戦略について、ぜひ一度、宅建マイスターにご相談ください。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

売却のご用命、査定のご相談、各種お問い合わせはこちらからどうぞ。

【前編】契約解除リスクを激減させる「隣接地調査」というプロの仕事

“丸投げ”測量はもうやめませんか? 契約解除リスクを激減させる「隣接地調査」というプロの仕事

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

安全な不動産取引の実現に不可欠な「境界確定測量」。多くの実務者が頭を悩ませるこの業務には、実は契約を根底から揺るがしかねない大きなリスクが潜んでいます。

今回の記事は、そのリスクを未然に防ぐための極めて重要な手法である「隣接地所有者の事前調査」について、【前編】と【後編】の二部構成でお届けします。

- 【前編】では、なぜ従来の「契約後の測量」が危険なのか、その具体的なリスクと、解決策としてなぜ「査定段階での調査」が有効なのか、その重要性を徹底解説します。

- 【後編】では、私自身が実際に遭遇し、解決に導いた具体的なケーススタディを交えながら、専門家との連携を含めた実践的な対応策をご紹介します。

まずは【前編】で、皆様の日常業務に潜むリスクを再確認していきましょう。

【前編】なぜ「隣接地調査」が取引の成否を分けるのか

突然ですが、境界確定測量に関する実務、こんな「綱渡り」状態になっていませんか?

- 境界確定測量は、土地家屋調査士に「お任せ」状態。

- 測量する対象地の情報だけを送って、あとは報告待ち。

- 引渡期日が迫る中、進捗状況を確認する電話を土地家屋調査士に毎日かけてしまう。

- 決済に間に合わせるため、隣地所有者の都合を考えず、無理な日程で立会いを依頼してしまう。

もし一つでも心当たりがあれば、それは取引に重大なリスクを抱えているサインかもしれません。このような不安定な取引を防ぐ鍵こそが、私たち宅建業者自身による「隣接地所有者の事前調査」なのです。

1. 「契約後の境界確定測量」に潜む恐ろしい落とし穴

実務の慣習となっている「契約後の境界確定」には、取引全体を頓挫させかねない大きなリスクが潜んでいます。

- 所有者不明・連絡不能問題: 隣接地の登記名義人が古く、相続登記が未了であったり、空き家で所有者の所在が不明であったりするケースは決して珍しくありません。

- 時間的制約: 所有者の探索や相続人の確定には数ヶ月以上を要することもあり、引渡し期日に間に合わず、契約違反となる可能性があります。

- 契約解除という最悪のシナリオ: 境界確定が不可能となれば、売買契約の特約事項に則って契約は白紙解除に。売主様・買主様双方に多大なご迷惑をおかけすることになります(契約後に測量を行う場合、白紙解除となる特約を設定することが一般的です)。

この結果、何が起こるでしょうか?

- 買主様は… 物件探しや住宅ローンの手続きに費やした膨大な時間と労力が水泡に帰します。「この物件のために他の優良物件を諦めたのに…」というやるせない思いを抱かせることになります。

- 売主様は… 売却の機会を失い、測量費用という実損だけが残ります。精神的なご負担は計り知れません。

- そして私たちは… お客様からの信頼を失い、プロとしての責任を問われることになりかねません。

2. 解決策は「査定段階」での先回り調査

この深刻なリスクを回避する唯一かつ最善の方法が、査定依頼を受けた段階で、対象不動産と同時に隣接地所有者の調査を行うことです。

【調査の3ステップ】

- 登記情報の取得: まずは対象地と全ての隣接地の登記情報を取得します。費用は多数取得したとしても数千円程度。これで登記上の所有者と住所が判明します。

- 現地での確認: 登記情報の住所と、現地の住宅の表札が一致しているかを確認します。空き家になっていないか、人の住んでいる気配があるかも重要なチェックポイントです。

- ヒアリング: もし登記情報と現況に相違があれば、売主様に隣人についてお話を伺います。必要であれば、個人情報保護に十分配慮しつつ、他のご近所の方にそれとなくお話を伺うことも有効です。

3. なぜ、この一手間が重要なのか

査定段階での隣接地調査は、単なるリスク回避に留まらず、取引に関わる全ての人にメリットをもたらします。

- 売主様への貢献: 境界確定にまつわる内在リスクを顕在化させることで、課題解決に向けた具体的な手段を得るともに、安心して売却活動に臨んでいただけます。

- 買主様への貢献: 安全な取引が保証され、契約後の白紙解除という最悪の事態を避けられます。

- 宅建業者自身のメリット:

-

- トラブルの未然防止という最大のリスクヘッジになります。

- 「この人はプロだ」とお客様からの信頼が格段に向上します。

- 私たち宅建業者には、専門家として高度な注意をもって業務を遂行する義務(善管注意義務)があります。この調査は、まさにその義務を能動的に果たす行為と言えるでしょう。

ここまで、なぜ査定段階での隣接地調査が不可欠なのか、その理由とメリットを解説してきました。しかし、「理屈は分かったが、具体的にどう動けばいいのか?」「所有者不明など、難しいケースに直面したらどうするのか?」という疑問が湧いてくるかと思います。

【後編】では、私自身が実際に遭遇し、解決に導いた具体的なケーススタディを交えながら、専門家との連携を含めた実践的な対応策を徹底解説します。ご期待ください。

【FMふくやま出演報告】10月24日放送「所有者の分からない空き家・空地の管理について」

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

先日、FMふくやまのラジオ番組「あさまる」にゲスト出演させていただきました。

今回の放送では、「近所にある空き家が草木で荒れていて心配」「建物が古くて倒れないか不安」といった、実際にいただいたご相談を基に、ご自身の所有ではない空き家や空き地の管理について、どう対処すればよいかをお話しさせていただきました。

▼実際の出演音声(2025年10月24日放送分)はこちらからお聴きいただけます。

【番組の要点】近所の空き家・空き地で困ったら?

最近、「お隣や近所の空き家」に関するご相談が増えています。

草木が自宅の敷地まで伸びてきたり 、窓ガラスが割れていたり 、瓦が落ちそうになっていたり と、危険な状態になっているケースも見受けられます。

こうした所有者が分からない、あるいは管理されていない不動産は社会問題にもなっており 、2040年には所有者不明の土地をすべて合わせると北海道に匹敵する面積になるという試算もあるほどです。

では、実際に近所の空き家でお困りの場合、どうすればよいのでしょうか。番組でお話しした主な対処法のステップをご紹介します。

ステップ1:まずは所有者を調べる(相談先:法務局)

何よりもまず、その空き家や空き地の所有者が誰なのかを調べることが第一歩です。

所有者の情報は、法務局で「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得すれば確認できます。

これは誰でも取得可能で、手数料(窓口で600円程度)を払えば、所有者のお名前やご住所がわかります。

ステップ2:所有者へコンタクトを試みる

所有者の住所がわかったら、手紙で連絡を試みます。

その際、届いたかどうかを確認できる「書留郵便」を利用するのがおすすめです。

もし、時々管理に来ている可能性があるなら、郵便ポストに手紙を入れておくのも一つの方法です。

- 注意点:勝手に草木を切るのはNG!

「雑草だから」「敷地に入ってきているから」といって、勝手に切ったり抜いたりすると、後で所有者の方とトラブルになる可能性があります。

まずは必ずコンタクトを取ることを優先してください。

ステップ3:危険な状態なら行政へ相談(相談先:福山市 建築指導課など)

もし建物が倒壊しそう、ブロック塀が崩れそうなど、明らかに危険な状態である場合は、福山市役所(建築指導課など)へ相談してみましょう。

市には「管理不全空き家」として、所有者へ管理するよう通知を出す制度があります。

ただし、これには法的な強制力がないため、必ずしも改善が保証されるわけではありません。

ステップ4:専門家へ相談する(相談先:司法書士など)

登記簿を調べても所有者がわからなかったり、相続が繰り返されていて特定が難しかったりする場合、専門家への相談が必要になります。

「所有者不明土地管理人制度」という、裁判所に申し立てて管理人を選んでもらう制度があり、これにより土地の管理や購入などが可能になる場合があります。

こうした法的な手続きについては、司法書士や弁護士が窓口となります。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

空き家・空地問題は、ご近所トラブルに発展しやすく、早めの対応が肝心です。

当社でも、こうした不動産に関するお困りごとのご相談を随時受け付けております。

行政や専門家への橋渡しも含めてサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

なぜ、良い中古住宅ほど市場に出回らないのか?~経済学が解き明かす不動産市場のナゾ~

こんにちは。

福山市の宅建マイスター、杉野です。

先日「既存住宅(中古住宅)の未来」を考える、日本不動産学会のシンポジウムに参加してきました。

そこでは、多くの方が抱えるであろう、こんな疑問を解き明かすヒントが数多く議論されていました。

- 「大切に住んできた我が家。リフォームもしたのに、なぜ査定価格に反映されにくいのだろう?」

- 「中古住宅の購入を考えているけれど、品質が不安…」

今回は、その専門的な議論の中から、皆様の不動産売却・購入に直接関わる重要なポイントを、プロの視点から分かりやすくお伝えします。

1.中古住宅市場に潜む「レモンの原理」

シンポジウムでは、中古住宅市場が抱える根本的な課題として「情報の非対称性」が挙げられました 。

これは「売り手は家のことをよく知っているが、買い手はその情報を十分に持っていない」という情報のアンバランス状態を指します 。経済学において、「レモンの原理」として古くから知られている経済理論です。

レモンの原理とは、「品質の悪い商品(レモン)が、品質の良い商品(ピーチ)を市場から駆逐してしまう」という経済理論です。

買い手は、欠陥のある「レモン」を買ってしまうことを恐れるあまり、本当に良い「ピーチ」に対しても高い価格を払うことを躊躇します。結果として、売り手は「どうせ正当に評価されないなら」と、質の良い「ピーチ」を市場に出さなくなり、市場には「レモン」ばかりが溢れてしまうのです。

まさにこの「レモンの原理」が、中古住宅市場で起きている問題の核心と言えます。

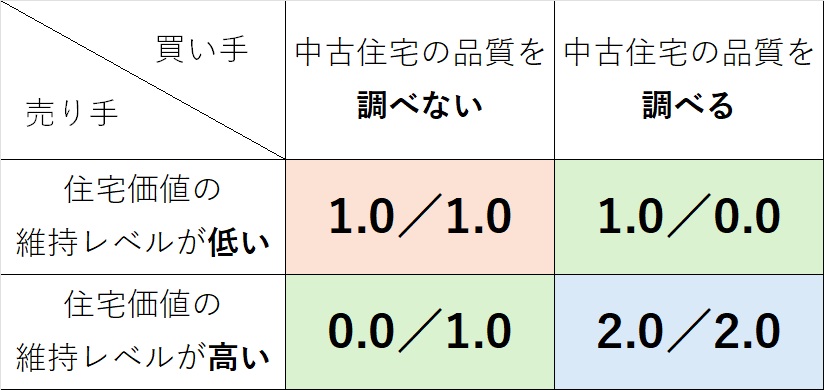

2.なぜ、理想の取引は生まれないのか?

この「レモンの原理」が働く市場の構造を、シンポジウムで紹介された下の表で見てみましょう。

これは、売り手と買い手の行動の組み合わせによって、お互いの満足度がどう変わるかを示したものです。

表の解説

- 右下のマス (2.0 / 2.0): 売り手はしっかり家を維持管理し(ピーチを供給)、買い手もそれをきちんと調べて価値を認めるケースです。これが双方にとって最も満足度の高い、理想的な取引です。

ではなぜ、市場は理想的な「右下のマス」に簡単には向かわないのでしょうか?それは、お互いが相手を信頼できず、損をすることを恐れるからです。

- 売り手の不安(左下のマス 0.0 / 1.0): 「せっかくお金をかけて家を良くしても(ピーチ)、買い手が調べてくれなければ価値を認めてもらえず、投資した分だけ大損してしまう。」

- 買い手の不安(右上のマス 1.0 / 0.0): 「お金をかけて調べたのに、家の維持レベルが低かったら(レモン)、調査費用が無駄になるだけだ。」

このように、お互いが損をすることを恐れるあまり、結局「何もしない」という左上の選択(質の低い物件が、よく調べられないまま取引される)に落ち着きがちになってしまうのです。

これが、質の良い中古住宅が市場で正しく評価されず、流通しにくくなるメカニズムです。

3.「レモン市場」を脱却する鍵「シグナリング」

この悩ましい状況を打破し、理想的な「右下のマス」の取引を実現するための鍵が「シグナリング」です。

これは、専門家による客観的な評価や情報を「信頼の証」として買い手に提示することを指します。

具体的には、以下のような制度がこれにあたります。

- 建物状況調査(インスペクション): 専門家が建物の状態を客観的に調査・報告します。

- 住宅性能表示制度: 耐震性や省エネ性などを客観的な等級で示します。

シンポジウムでは、客観的な情報に加え、宅建業者が品質を保証するリフォームが、物件の信頼性を高める有効なシグナルとなることが強調されました。私たちが専門知識を持って介在することで、物件の信頼性は格段に向上し、それが価格にも反映されます。

逆に言えば、一般の売主が行う表面的なリフォームでは、宅建業者によるリフォーム物件ほどの信頼性は担保されず、結果として価格に反映されにくい実態があります。

大切なご自宅の価値を正確に伝え、買い手の不安を解消するためには、こうした「信頼できる情報」を積極的に活用することが何よりも重要です。

4.住宅ローンと「金利」の話。今、知っておくべきこと。

話は金融の側面にも及びました。日本の金融機関は、どうしても融資期間を長く設定できる新築住宅を重視しがちで、中古住宅の性能を向上させるリフォームへの融資がまだ活発とは言えない現状が報告されました。

また、消費者動向として、住宅ローン利用者の多くが「変動金利」を選んでいますが、将来の金利上昇リスクを正しく理解している方は決して多くない、というデータも示されました。

低金利時代が長く続きましたが、経済状況は刻々と変化します。不動産のプロとして、売却や購入のタイミングだけでなく、こうした金融に関する知識の重要性も、お客様にお伝えしていく責務があると痛感しています。

5.未来への視点:より良い住環境と社会を目指して

最後に、なぜ今これほど「中古住宅の性能向上」が叫ばれているのか。その背景には、2050年の「脱炭素社会の実現」という大きな目標があります。

実は、建物を新築する際には多くのCO2が排出されます。一方で、既存の住宅を断熱改修するなどして性能を向上させる大規模リフォームは、建て替えに比べてCO2排出量を約半分にまで削減できるという研究結果が報告されました。

質の高い中古住宅をきちんと評価し、次の世代へ住み継いでいくことは、個人の利益だけでなく、地球環境にも貢献する賢い選択なのです。

そして、こうした取り組みは、国が示す国土交通省の住生活基本計画とも軌を一にしています。安全で質の高い住宅ストックを形成し、豊かな住環境を構築していく。この共通理念を持つことで、私たち事業者と消費者が一体となって、より良い未来を築いていけると信じています。

まとめ:私たち不動産のプロフェッショナルが果たすべき役割

今回のシンポジウムを通じて、私たち専門家の使命は、物件の価値を客観的な情報(シグナル)をもって証明し、売り手様と買い手様の間の情報のアンバランスを解消することにあると、改めて認識いたしました。

そして、不動産流通に関わる私たちの役割は、単に物件を仲介するという側面だけではなく、質の高い住宅ストックを次世代へ繋ぎ、より良い社会や環境を作っていく一端を担っているのだと確信しました。

宅建マイスターとして、専門知識を最大限に活用し、皆様の大切な資産が市場で正当に評価されるよう、全力でサポートすることをお約束します。

不動産の売却・購入に関するご不安やお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。

オンラインでのご相談も可能です!

- 受付時間

- 7:30~17:30

- 定休日

- 水曜日・祝日・第3日曜日